こんにちは!現場たたき上げのインテリアコーディネーター、UEです。 今回は、浜松市で中古マンションを購入されたお客様からいただいたご相談、「本がとにかくたくさんあって、どうにかしたい!」「大工さんに造り付けの棚をお願いしたいんだけど、梁やコンセントがあってどこに作ったらいいか分からない…」というお悩みに、プロの視点から具体的なプランをご提案したいと思います。

本を愛する皆さん、本棚は単なる収納家具ではありません。 あなたの趣味やライフスタイルを映し出す、大切な「顔」です。既成の本棚ではどうしても収まりきらない、デッドスペースが生まれてしまう、そんなお悩みも造り付けの本棚ならすべて解決できます。 さあ、一緒にあなたの理想の「本の部屋」を作り上げましょう。

1. 造り付け本棚の種類:あなたのライフスタイルに合わせた3つの選択肢

「造り付け」と一言で言っても、実はいくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解して、あなたの暮らしに最適なスタイルを見つけましょう。

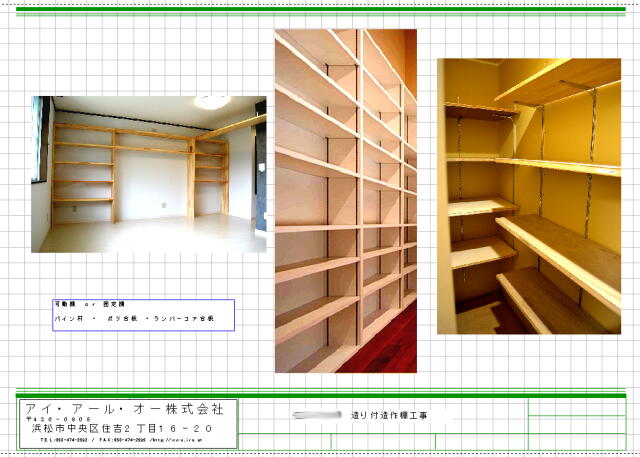

(1) 壁面収納タイプ:まるで図書館!圧巻の収納力

リビングや書斎の壁一面を使って、床から天井までを本棚にするタイプです。 天井まであるので、圧倒的な収納力を誇り、大量の本をお持ちの方に最適です。まるで書庫や図書館のような、知的な雰囲気を演出できます。

- メリット:

- 抜群の収納力: 手持ちの本をすべて収めることができる。

- デッドスペースの解消: 梁や柱の凹凸に合わせてぴったりと作れるため、無駄なスペースが生まれない。

- 空間の一体感: 壁と一体化するため、部屋全体がすっきりとした印象になる。

- デメリット:

- 圧迫感: 壁一面を覆うため、部屋の広さによっては圧迫感を感じることがある。

- コスト: 他のタイプに比べて、材料費・工事費が高くなる傾向がある。

(2) カウンター下収納タイプ:リビングに溶け込む、見せる収納

窓下やソファーの後ろなど、カウンターの高さを利用して作る本棚です。 圧迫感がなく、リビングに自然と溶け込むデザインが魅力です。お気に入りの本や雑誌を飾る「見せる収納」としても楽しめます。

- メリット:

- 圧迫感が少ない: 視界を遮らないため、部屋が広く感じられる。

- 多用途な使い方: 本棚としてだけでなく、天板を飾り棚や作業スペースとして活用できる。

- 光を取り込む: 窓下などに設置すれば、光を遮ることなく、部屋を明るく保てる。

- デメリット:

- 収納量: 壁面収納に比べると収納量は劣る。

- ホコリ: 天板にホコリが溜まりやすく、こまめな掃除が必要になる。

(3) 造作家具タイプ:あなたのアイデアを形に!フレキシブルなデザイン

本棚とデスクを一体化させたり、階段下のスペースを有効活用したりと、特定の用途に合わせてオーダーメイドするタイプです。 世界に一つだけの、あなただけのオリジナル家具を作ることができます。

- メリット:

- 自由度の高いデザイン: 梁や柱、コンセントなどの障害物を避けて、自由にデザインできる。

- 空間の有効活用: 既成の家具では活かせない、ニッチなスペースを最大限に活用できる。

- 機能性の向上: デスクや収納、飾り棚など、複数の機能を一つにまとめられる。

- デメリット:

- デザインの難しさ: 高いデザイン力と施工技術が求められるため、信頼できる大工さんやコーディネーター選びが重要になる。

- コスト: 細かい造作が増えるため、コストがかさむ傾向がある。

2. 本棚の素材選び:木材の表情を楽しむ

本棚の印象を大きく左右するのが、使う木材の種類です。 それぞれの木が持つ個性や特性を知って、あなたのイメージにぴったりの素材を選びましょう。

(1) 無垢材:木本来の温もりと風合いを

無垢材とは、一本の丸太から切り出した天然の木材のことです。 木目が一つひとつ異なり、時間とともに色合いや風合いが変化していくのが最大の魅力です。 木の香りに包まれながら、本を読む至福の時間を過ごせます。

- 種類:

- オーク: 堅くて重く、耐久性に優れている。はっきりとした木目が特徴で、ナチュラルで力強い印象に。

- ウォールナット: 世界三大銘木の一つ。深みのある落ち着いたブラウンが高級感を演出。

- パイン: 柔らかく加工しやすい。明るい色合いと優しい木目が、カントリー調や北欧風のインテリアに合う。

- メリット:

- 本物の質感: 木が持つ温かさ、香り、手触りを楽しめる。

- 経年変化: 時間とともに味わいが増し、愛着が湧く。

- 調湿効果: 湿気を吸い、吐き出す性質があるため、部屋の湿度を快適に保つ。

- デメリット:

- コスト: 合板などに比べて高価。

- 反りや割れ: 湿度の変化で反りや割れが起こることがある。

(2) 突板(つきいた):無垢材の風合いを手軽に

突板とは、薄くスライスした無垢材を合板などの下地に貼り付けたものです。 無垢材のような美しい木目を持ちながら、コストを抑えることができます。反りや割れが起こりにくく、お手入れも簡単です。

- メリット:

- コストパフォーマンス: 無垢材よりも安価に、美しい木目を楽しめる。

- 安定性: 反りや割れが起こりにくく、耐久性が高い。

- 施工性: 軽量で加工しやすいため、複雑なデザインにも対応しやすい。

- デメリット:

- 質感: 無垢材ほどの深みや温もりはない。

- 傷: 表面の突板が剥がれたり、傷がつくと修復が難しい場合がある。

(3) 化粧板(けしょうばん):デザインの幅が広がる

化粧板とは、木目や単色のシートを合板などに貼り付けたものです。 プリントされているため、さまざまな木目や色、柄を選ぶことができます。 水や汚れに強く、お手入れが簡単なのが特徴です。

- メリット:

- 豊富なバリエーション: どんなインテリアにも合わせやすい、多様なデザインがある。

- お手入れのしやすさ: 汚れがつきにくく、さっと拭くだけでOK。

- コスト: 他の素材に比べて最も安価。

- デメリット:

- 質感: 天然の木材ではないため、温かみや深みは感じられない。

- 安っぽく見える可能性: 品質が低いものを選ぶと、チープな印象になることがある。

3. 出来上がりのイメージを具体化:高さ、幅、奥行きを考える

ここからは、実際に本棚の設計に入る前の、具体的なイメージの作り方についてお話しします。 本棚は「入れる本の種類」や「使う人の身長」に合わせて、最適なサイズが決まります。

(1) 高さ:何をどこに置く?

- 文庫本・新書: 200mm〜250mm

- 文庫本や新書をメインに収納する場合、棚の高さは200mm〜250mm程度に設定すると、無駄なスペースが少なくなります。

- A4サイズ: 300mm〜350mm

- 雑誌やファイル、図鑑などを収納する場合、A4サイズ(約300mm)に合わせた高さが必要です。

- 単行本・ハードカバー: 250mm〜300mm

- 一般的な単行本やハードカバーの本を収納する場合、少しゆとりを持たせて250mm〜300mm程度にすると、出し入れがしやすくなります。

ポイント: 棚板を可動式にしておけば、将来的に本のサイズが変わっても対応できます。

(2) 奥行き:本のサイズ+αで考える

- 文庫本・単行本: 150mm〜200mm

- 文庫本や一般的な単行本を収納する場合、奥行きは150mm〜200mm程度あれば十分です。

- 雑誌・ファイル: 300mm〜400mm

- A4サイズのファイルや雑誌を収納する場合、奥行きは300mm〜400mm程度あると安心です。

ポイント: 本のサイズにぴったり合わせると、出し入れがしにくくなるため、50mm〜100mm程度のゆとりを持たせるのがおすすめです。

(3) 幅:設置場所に合わせて決める

- 梁や柱の凹凸:

- 梁や柱がある場合は、その凹凸に合わせて棚の幅を調整します。大工さんと相談して、ミリ単位で正確に採寸してもらいましょう。

- 部屋の広さ:

- リビングなど、広い空間に設置する場合は、壁一面に本棚を作ることで圧巻の存在感を出せます。

- 廊下や通路に設置する場合は、人がすれ違える幅を確保しましょう。

ポイント: 重たい本をたくさん置く場合は、棚板の幅を広げすぎると、たわみの原因になります。900mm以下の幅で仕切りを入れると、棚板への負担を減らせます。

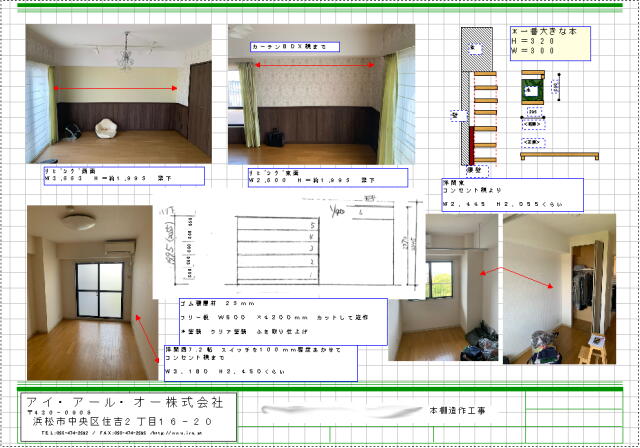

4. 実際のプランニング:梁とコンセントを活かしたアイデア

さて、ここからは実際に「梁とコンセントがある場所に本棚を作りたい」というお悩みを解決するプランニングです。

ケース1: リビングの梁下に本棚を設置する

- 課題: リビングに大きな梁があり、既成の本棚では梁の下のスペースが余ってしまう。

- プラン:

- 梁の下に合わせた高さの本棚を造作: 梁の高さに合わせて本棚の高さを設計することで、デッドスペースを解消します。

- 梁をデザインの一部に: 梁の下に照明を仕込んだり、飾り棚を設けたりして、梁を隠すのではなく、あえてデザインの一部として活かします。

- コンセントを棚の中に: コンセントは本棚の背板に穴を開けて、中を通して使うことができます。本棚の中に照明や電子機器を設置する際に便利です。

- ポイント: 本棚の奥行きを浅くし、梁の下に飾り棚を設けることで、圧迫感を抑えながらも収納力を確保できます。

ケース2: 書斎の壁一面に本棚を設置する

- 課題: 書斎の壁一面に本棚を作りたいが、コンセントやスイッチが邪魔になる。

- プラン:

- 棚板に合わせた位置で開口部を作る: コンセントやスイッチの位置に合わせて、棚板の背板に開口部を作ります。

- 棚板を外せるようにする: コンセントの位置にある棚板だけを可動式にしておけば、必要に応じて取り外すことができます。

- コンセントの位置を移設: 大工さんと相談して、可能であれば本棚の側面にコンセントを移設するのも一つの手です。

- ポイント: スイッチやコンセントを避けるだけでなく、あえてその部分をデザインとして取り入れるのもおしゃれです。例えば、スイッチの部分だけ色を変えたり、装飾を施したりするのも良いでしょう。

5. まとめとご提案

今回、お客様からいただいたご相談は、実は中古マンションならではの「あるある」です。 既成の家具では解決できない梁や柱、コンセントなどの問題も、造り付けの本棚ならすべて解決できます。

**「本がとにかくたくさんある」「どこに作ったらいいか分からない」**というお悩みを解決するなら、まずはあなたの「本の量」「本の種類」を把握することから始めましょう。 そして、その本たちを「見せる収納」にするのか、「隠す収納」にするのか、理想のライフスタイルをイメージしてください。

私は、お客様一人ひとりの「好き」や「こだわり」を大切にしています。 今回ご紹介したプランはあくまで一例です。 お客様のライフスタイルや理想のイメージをじっくりお伺いして、あなただけの特別な空間をご提案いたします。

浜松市内での現地調査やご相談も承っておりますので、お気軽にお声がけください。 さあ、あなたも本と暮らす理想の空間を、一緒に作り上げませんか?

お問い合わせ先 UE [info@iro.st]

[フリーダイヤル0120-794-691]

[ウェブサイト]http://www.iro.st

お客様の声 「大工さんの造り付け棚は高そう…と諦めていましたが、UEさんに相談して、予算内で理想の棚を作ってもらえました。梁やコンセントの位置も上手に活かしてくれて、まるで元からそこにあったみたいに自然です。本がすっきり片付いて、リビングがとても広くなりました!」(浜松市在住、50代男性)